- ホーム

- お知らせ

お知らせ

-

シベリア森林火災の大気質・気候・経済への包括的な影響を現在及び近未来気候条件の感度実験から初めて評価

-

【6/14開催】九州大学筑紫地区地域連携推進チーム×大野城心のふるさと館 プレゼンツ 「ここふるサイエンスカフェ Vol.10」

-

卵子・精子のDNAが受精後に正しく機能するための仕組みを解明

-

松山倫也特任教授が、2024年度日本農学賞等を受賞されました!

-

芸術工学府で初めてのダブル・ディグリープログラム協定を締結しました

-

11国立大学法人による九州・沖縄オープンユニバーシティ(KOOU)と台湾大学群12大学(UAAT)が国際連携について覚書を締結

-

【5/1開催】九大フィル クラシックセッション

-

【4/28開催】台湾と九州 TSMC誘致で見えてきた「二つのシリコンアイランド」の現実味: 林宏文氏講演会

-

「フレキシブル有機環境発電デバイスの開発と実用展開」で 第56回 市村地球環境学術賞 功績賞を受賞

-

乳児股関節脱臼を激減させた予防運動の価値をライフコース疫学で解明

-

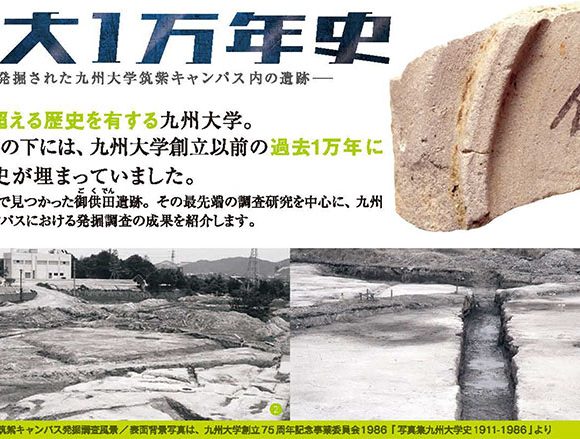

【4/27~6/16】九州大学総合研究博物館2024年度公開展示「九大1万年史ー発掘された九州大学筑紫キャンパス内の遺跡ー」

-

九州大学×TSMC 包括連携の覚書を締結