- ホーム

- お知らせ

お知らせ

-

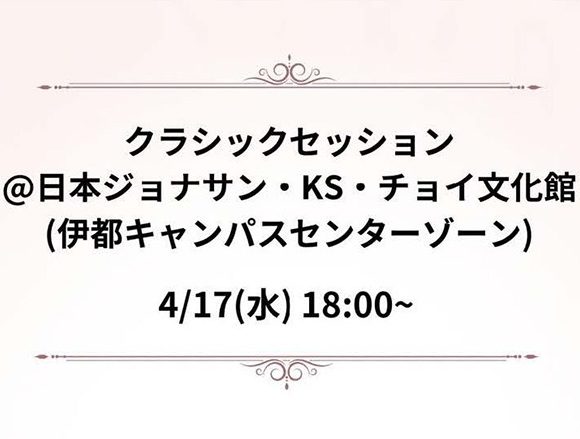

【4/17開催】九大フィル クラシックセッション

-

令和6年度科学技術分野の文部科学大臣表彰「科学技術賞」及び「若手科学者賞」について

-

盛山正仁文部科学大臣が九州大学を視察されました

-

顔面発症感覚運動ニューロノパチー(FOSMN)の臨床像を解明

-

【4/23開催】海外留学フェア2024

-

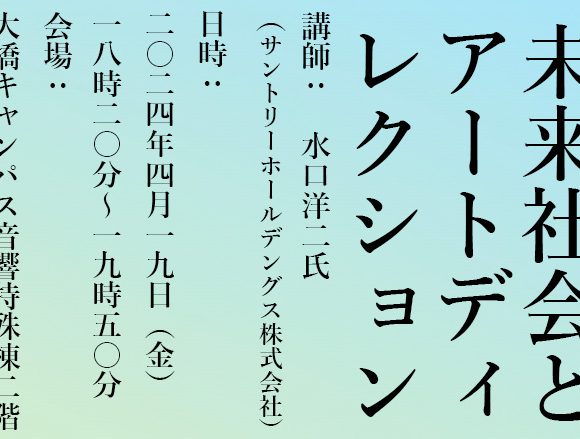

【4/19開催】第3回シンクタンクユニット研究会「未来社会とアートディレクション」

-

【5/17開催】先駆的科学計算フォーラム2024

-

世界初、原発から放出された放射性セシウム原子の可視化に成功

-

コルチゾール産生腫瘍の前駆病変を世界で初めて発見

-

【4/26開催】Qst Lounge#1「数学研究の舞台裏~定理が生まれるきっかけ~」

-

血液凝固因子の正常な分泌に必須なカーゴ受容体の全長構造をクライオ電子顕微鏡によって解明

-

国内初の造血器腫瘍遺伝子パネル検査の製造販売承認申請について