- ホーム

- お知らせ

お知らせ

-

【4/28開催】台湾と九州 TSMC誘致で見えてきた「二つのシリコンアイランド」の現実味: 林宏文氏講演会

-

乳児股関節脱臼を激減させた予防運動の価値をライフコース疫学で解明

-

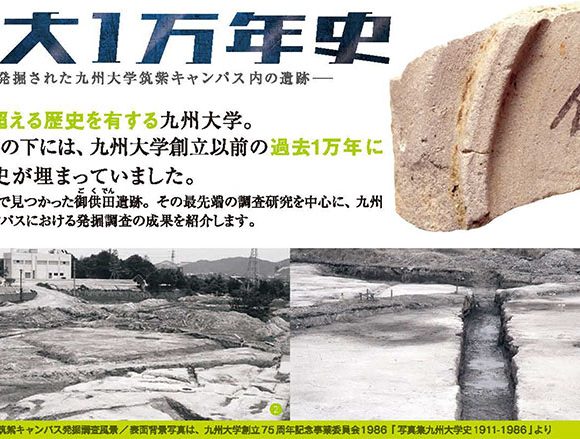

【4/27~6/16】九州大学総合研究博物館2024年度公開展示「九大1万年史ー発掘された九州大学筑紫キャンパス内の遺跡ー」

-

九州大学×TSMC 包括連携の覚書を締結

-

【5/19開催】「第九」日本人初演100周年記念事業公開講演会③

-

九州大学が、三井不動産、日鉄興和不動産とともに「次世代GX産業集積研究部門」を新設

-

【4/22開催】GX実現に向けた異分野連携シンポジウム@九州地区

-

【4/18開催】「福岡市教育委員会学生サポーター制度」R6年度春季説明会

-

無線電力伝送システムの性能をAIで全面的に予測

-

大腸がん発がんにおける免疫寛容を引き起こす仕組みを同定

-

【5/22開催】九州大学人社系副専攻プログラム SDGsセミナーvol.6

-

赤ちゃん星の”くしゃみ”を捉えたか?